Wie das Fraunhofer IEG die Energiewende vorausdenkt

Rolf Bracke ist Leiter des Fraunhofer IEG in Bochum, das er als Denkfabrik für die Energiewende bezeichnet. Ein Gespräch über Geothermie und zukunftsweisende Forschungsprojekte.

Rolf Bracke ist Leiter des Fraunhofer IEG in Bochum, das er als Denkfabrik für die Energiewende bezeichnet. Ein Gespräch über Geothermie und zukunftsweisende Forschungsprojekte.

Die Mitarbeitenden der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie IEG in Bochum und weiteren 6 Standorten gestalten seit 2019 mit ihrer Forschung klimaneutrale Energiesysteme und koordinieren die Wasserstoffforschung innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft.

In Zeiten von Gasmangellagen und Energiekrisen ist ihre Arbeit schwer gefragt und auch die Geothermie bekommt eine höhere Sichtbarkeit. Was genau Geothermie leisten kann und inwieweit das Ruhrgebiet eine besondere Rolle dabei einnimmt: Ein Gespräch mit dem Leiter des Fraunhofer IEG, Prof. Dr. Rolf Bracke.

Herr Prof. Bracke, Sie bezeichnen Ihre Fraunhofer-Einrichtung als Denkfabrik für die Energiewende und fokussieren sich dabei auf die Themen Energieinfrastruktur sowie Geothermie. Was genau ist denn eigentlich Geothermie?

Aus dem Inneren der Erde strömt kontinuierlich Wärme über die Erdkruste, auf der wir stehen, ins All. Die Erdkruste ist zwischen 5 und 25 Kilometern dünn. Darunter haben wir magmatisch heißes Gestein. An einzelnen Schwächezonen in der Welt tritt das auch zutage: etwa an allen Vulkanen, die wir so kennen. Da sehen wir das Gestein mit Temperaturen von deutlich über 1.000 Grad an die Oberfläche kommen. Und je tiefer wir unter der Erdkruste sind, desto heißer wird es bis zum Mittelpunkt der Erde, bis zu knapp 6.000 Grad.

Das heißt also: Dicht unter unseren Füßen haben wir Temperaturen, die deutlich über 1.000 Grad liegen. Gleichzeitig haben wir in der Atmosphäre und im All Temperaturen im Minusbereich. Die Temperatur versucht dabei immer, einen Ausgleich hinzubekommen. Wir haben also einen permanenten Wärmestrom aus dem Erdinneren über die Erdkruste ins All. Das ist die Geothermie. Diese Wärme kommt in erster Linie über natürliche radioaktive Zerfallsprozesse im Bereich des Erdmantels und der Erdkruste zustande Hinzu kommt noch die Restwärme aus der Entstehungsgeschichte der Erde.

Wenn die Wärme einfach da ist: Wieso hat man sie bisher kaum genutzt?

Genutzt haben wir sie nicht, weil fossile Energieträger, insbesondere Erdgas und Abwärme aus der Kohleverbrennung, so billig zur Verfügung standen. Den Preis, den die Gesellschaft durch den Klimawandel in Form von Dürren und Überschwemmungen zahlt, sehen wir jetzt. Daher stand es lange Zeit nie ernsthaft zur Diskussion, aus den Fossilen auszusteigen. Also hat die Politik das von Legislaturperiode zu Legislaturperiode weiter nach hinten geschoben. Und auch die Vorstände der energiewirtschaftlichen Unternehmen waren ihren Aktionärinnen und Aktionären gegenüber verpflichtet: Sie haben Erdgasnetze in ihren Assets und müssen sie natürlich auch bewirtschaften. Sowohl die Energiewirtschaft als auch die Politik hat eigentlich kein Interesse am Erdgasausstieg gehabt.

Die Erdwärme ist überall da – allerdings nur punktuell sichtbar. Wir erleben sie seit 2.000 Jahren an den heißen Thermalquellen in Aachen. Daneben gab nur wenige Regionen wie die Eifel oder Gebiete im süddeutschen Raum, in denen es Vulkanismus gab. Allerdings sind die Vulkane dort alle erloschen. Wenn wir nun aktive Vulkane sehen wollen, müssen wir in Europa entweder nach Italien oder nach Island fahren. Auch deswegen war Geothermie bisher kaum Thema in Deutschland.

Das Thema Energiewende hat im Jahr 2022 durch den Krieg in der Ukraine eine ganz neue Dynamik bekommen. Um unabhängig von russischem Gas zu werden, hat die deutsche Bundesregierung einige Hebel in Bewegung gesetzt und unter anderem Terminals für den Import von Flüssiggas an der Nordseeküste bauen lassen. Welche Rolle spielt Geothermie heute als Energiequelle bei der Energiewende?

Die Geothermie ist in Deutschland in erster Linie attraktiv für die Wärmeversorgung. Und die macht mehr als die Hälfte des Energiebedarfs in Deutschland aus: 56 Prozent der Energie nutzen wir als Wärme - kommunale Wärme und Industriewärme. 44 Prozent nutzen wir für Mobilität und Strom.

Bei den Einfamilienhäusern und im klassischen Neubau haben Erdwärmepumpen auch vor dem Krieg in der Ukraine schon hohe Verbreitung gehabt. Rund 450.000 Anlagen haben wir am Netz. Aber: "Deutschland ist gebaut", das heißt: So viele Neubauaktivitäten haben wir hier nicht mehr.

Dennoch: Wenn vor 2022 über Energiewende gesprochen wurde, dann lag der Fokus auf Windenergie- und Photovoltaik-Ausbau und vielleicht noch ein bisschen auf Wasserkraft. Nur wenige haben an Wärme gedacht. Erst mit der drohenden Gas-Mangellage ist den Leuten klar geworden, dass man sich abhängig gemacht hat. Und erst die Angst, dass man im nächsten Winter sein Haus möglicherweise nicht mehr beheizt bekommt oder zu Preisen beheizt bekommt, die wehtun, hat die Menschen, die Medien und auch die Energiewirtschaft am Ende zum Umdenken gebracht. Die Geothermie ist sichtbarer geworden.

Was macht denn das Ruhrgebiet so besonders für die Geothermie?

Im Ruhrgebiet gibt es im Prinzip drei Stockwerke, aus denen man Geothermie nutzen kann. Insbesondere im Süden des Ruhrgebiets können wir einige zehn Meter tief bohren, eine Erdwärmesonde anbringen, dort eine Wärmepumpe anschließen und so ein einzelnes Gebäude mitversorgen. Wenn wir einige 100 Meter tief bohren, können wir größere Gebäude wie etwa bestehende Verwaltungsgebäude versorgen. Das wäre das erste Geschoss.

Dann gibt es die ehemaligen Bergwerke. Seit der Bergbau eingestellt wurde, dringt von der Seite wieder Grundwasser in die Schächte des Bergwerks ein. Dort heißt es dann Grubenwasser. Und wenn ich in das Grubengebäude reinbohre oder eine Pumpe da reinhänge, kann ich das Wasser direkt aus dem Bergwerk nutzen. Dieses zweite Geschoss geht so bis in Tiefen von etwa zwischen 800 und 1.500 Meter, je nachdem, wie tief der Bergbau gegangen ist.

Unter den Bergwerken und Gruben wiederum gibt es in etwa 3.000 und 5.000 Metern Tiefe im Ruhrgebiet natürliche Kalksteine, im dritten Geschoss. Je tiefer ich komme, desto höher ist die Temperatur und desto unterschiedlicher kann ich es dann thermisch nutzen.

Geboren in Rheinland-Pfalz, aufgewachsen in Ostwestfalen, studiert und promoviert in Aachen: Rolf Bracke hatte von 2002 bis 2020 die Professur für Geothermie und Umwelttechnik an der Hochschule Bochum inne und baute seit 2003 als Gründungsdirektor und Vorstandsvorsitzender das Internationale Geothermiezentrum Bochum (GZB) als NRW-Verbundforschungseinrichtung von Wissenschaft und Wirtschaft auf.

Geboren in Rheinland-Pfalz, aufgewachsen in Ostwestfalen, studiert und promoviert in Aachen: Rolf Bracke hatte von 2002 bis 2020 die Professur für Geothermie und Umwelttechnik an der Hochschule Bochum inne und baute seit 2003 als Gründungsdirektor und Vorstandsvorsitzender das Internationale Geothermiezentrum Bochum (GZB) als NRW-Verbundforschungseinrichtung von Wissenschaft und Wirtschaft auf.

Das GZB wurde am 1. Januar 2020 als Institutsteil Bochum in das Fraunhofer-IEG überführt, dessen Institutsleiter er nun gemeinsam mit Prof. Dr. Mario Ragwitz ist. Im Verbund mit der Institutsleitung hat Bracke den Lehrstuhl für Geothermische Energiesysteme an der Ruhr-Universität Bochum übernommen. Das Fraunhofer IEG ist mit einem weiteren Standort in Cottbus auch in der Strukturwandelregion Lausitz engagiert.

Nach mehr als 20 Jahren beruflicher Heimat im Ruhrgebiet schätzt er das direkte Nebeneinander von Urbanität, Metropolencharakter und Industrie auf der einen, sowie grüner, lebenswerter Natur auf der anderen Seite.

Sie forschen am Fraunhofer IEG genau daran, die Wärme aus allen drei Bereichen zu nutzen. Wie sieht das konkret aus?

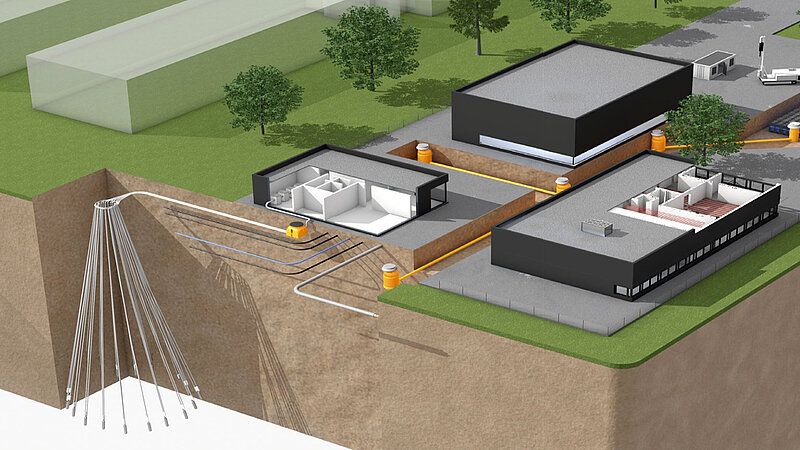

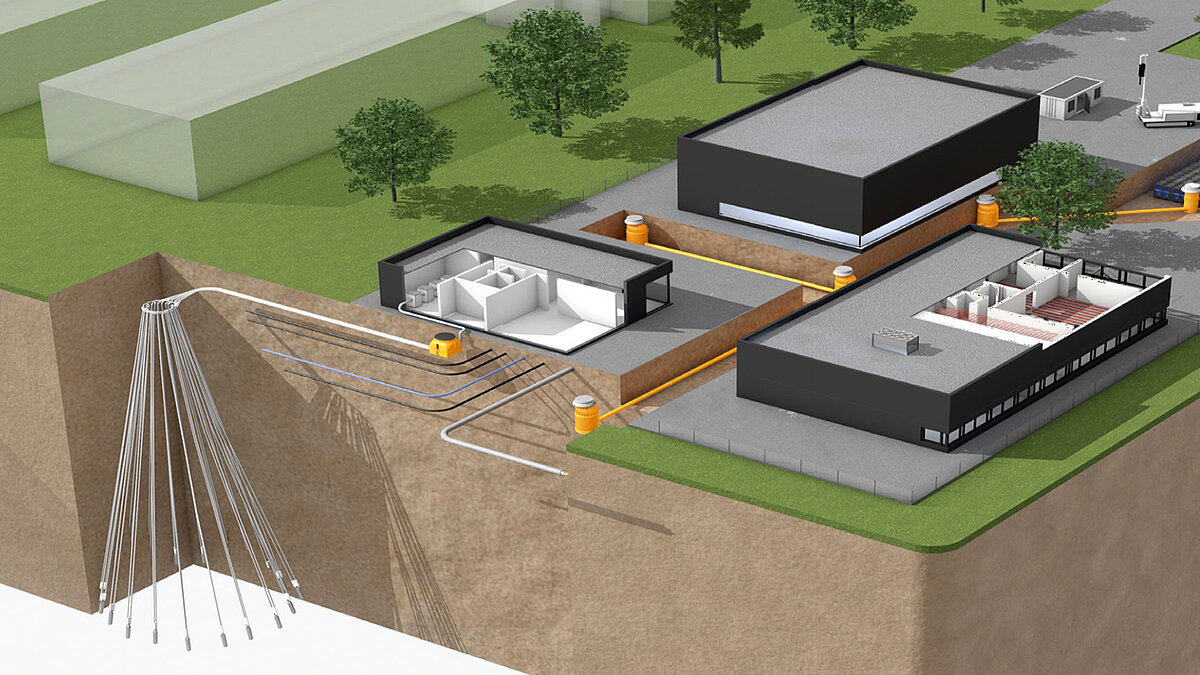

Um die Oberflächen-Geothermie zu nutzen, haben wir für unseren eigenen Campus und den der benachbarten Hochschule ein Bohrverfahren entwickelt, mit dem man in bebauten Bereichen unter bestehende Gebäude bohren kann. Wir sind in der Lage, von einem Ansatzpunkt aus – auch unter sehr beengten Verhältnissen – mit der Bohranlage in verschieden Richtungen und in verschiedenen Winkeln bis zu 800 Meter in den Untergrund zu bohren, so dass die Bohrlöcher strahlenförmig abgehen und einen Stern bilden. Deshalb haben wir dieses Bohrloch-Design auch Geostar genannt.

Wir haben mit dem Hörsaalzentrum der Hochschule Bochum zum ersten Mal unter einem großen Gebäude einen solchen Geostar gebohrt, sodass wir so das Gebäude beheizen und kühlen können. Auf diese Weise kann man bestehende Gebäude wie Verwaltungs-, Hochschul-, Schulgebäude oder andere öffentliche Gebäude versorgen. Insgesamt würden sich mehr als 70 Prozent aller Gebäude im Ruhrgebiet theoretisch über ein solches System versorgen lassen.

Das strahlenförmiges Sondenfeld GEOSTAR erschließt die Erdwärme unter dem Campus des Fraunhofer IEG in Bochum für die Heizung und Kühlung der Institutsgebäude. Foto: Fraunhofer IEG

Das strahlenförmiges Sondenfeld GEOSTAR erschließt die Erdwärme unter dem Campus des Fraunhofer IEG in Bochum für die Heizung und Kühlung der Institutsgebäude. Foto: Fraunhofer IEG

Wenn wir eine Etage tiefer in die alten Bergwerke gehen, da gibt es mehrere Projekte. Das größte ist das Projekt auf dem alten Opelgelände in Bochum, MARK 51°7. Dort hatte es, bevor in den 1960er-Jahren General Motors und Opel kamen und dort Autos bauten, ein großes Bergwerk mit sieben Kilometern Ost-West-Ausdehnung gegeben. Der neue Stadtteil, der derzeit entsteht, wird mit dem dort eingedrungenen Grubenwasser versorgt werden. Hier wird erstmalig in Deutschland ein multidirektionales Lastsystem aufgebaut. Das heißt, jedes Haus, was da hinkommt, kann Wärme abnehmen und Wärme einspeisen. Diese modernen Gebäude haben in den zunehmend heißeren Sommermonaten meist hohe Kühllasten. Um das Gebäude zu kühlen, wird die Wärme herausgezogen und in das Netz abgegeben. In den Wintermonaten wird dann die Wärme aus dem Netz genutzt. Das kalte Netz mit zwölf Grad versorgt Rechenzentren und wird zur Gebäudekühlung genutzt. Das Bergwerk darunter ist ein großer saisonaler Pufferspeicher. Je nach Tiefe hat das Wasser zwischen 18 und 50 Grad. Das kühlere Wasser wird auf 12 Grad heruntergekühlt und für das kalte Netz genutzt. Das warme Wasser wird an der Oberfläche mit Wärmepumpen auf die warme Netztemperatur gebracht. Das ist also ein total spannendes und zukunftsorientiertes Projekt für Wärmenetze der nächsten Generation und ist spannend für neue Stadtteile.

Unter unserem eigenen Campus gibt es ebenfalls Grubenwasser eines ehemaligen Bergwerks, das wir nutzen wollen. Das Spannende: Hier führen wir erstmalig den Nachweis, dass ein bestehendes Fernwärmenetz im Ruhrgebiet, was bisher durch Erdgas versorgt wurde, durch Geothermie mit Grubenwasser sowie Großwärmepumpen und anderen Quellen – wie zum Beispiel Solarthermie – (mit-)versorgt werden kann. Wir testen im Projekt, die großen Bestandsnetze umzustellen und diese milliardenschweren Investitionen aus den vergangenen Jahrzehnten für die Fernwärmeversorgung vom Erdgas und von der Kohleverbrennung unabhängig zu machen.

Das nächste Projekt zeigt, wie weit die öffentliche Diskussion und der Veränderungswille auch jenseits der Energieversorger schon ist: Gemeinsam mit Borussia Dortmund wollen wir Bergwerke unter dem Stadion anbohren und die Rasenheizung und alles, was sonst alles um das Stadion herumsteht, mit dem Grubenwasser heizen. Die Machbarkeitsstudie schließen wir gerade ab. Wenn so ein bekanntes Fußballstadion geothermisch beheizt oder gekühlt wird, bekommt das vielleicht noch mal eine andere Sichtbarkeit als ein schnödes Fernwärmenetz.

Inwiefern profitieren Sie von der Forschung am Standort Ruhrgebiet?

Die hohe Dichte an Hochschulen und Universitäten, die heterogene Bevölkerung, Menschen aller Ausbildungstypen: Hier sind sehr, sehr viele Leute, die gut ausgebildet sind und die Lust haben, im Bereich der Energiewende zu forschen. Die Menschen im Ruhrgebiet, so habe ich sie kennengelernt, stehen zu ihrer Region. Da gibt es einen riesigen Pool an talentierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die ihre Heimat gestalten wollen.

Das Ruhrgebiet steht im Prinzip vor dem zweiten großen Strukturwandel: In den 1960er- und 1970er-Jahren raus aus der Kohle, rein ins Erdgas. Und jetzt ist der nächste Strukturwandel raus aus dem Erdgas, rein in irgendetwas Neues. Und viele der produzierenden Unternehmen hier vor Ort müssen diesen Schritt jetzt wieder mitgehen. Sie müssen sich nach 30, 40 Jahren neu erfinden. Diese Unternehmen unterstützen zu können, ist eine Aufgabe für die Forschung im Ruhrgebiet.

Titelfoto: Fraunhofer IEG